© 2022 Ostjournal-Redaktion

Buchvorstellung

Einwanderungs(ostdeutsch)land

Die Geschichte und Geschichten von Migrant:innen in der DDR und in Ostdeutschland wurden lange Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung und der Forschung ausgeblendet. Darum interessiert sich Mi*story dafür, wie Migrant:innen, z. B. ehemalige Vertragsarbeiter:innen oder Studierende, ihr vergangenes und gegenwärtiges Leben wahrnehmen, deuten und reflektieren.

von Marcel Zentel

Oktober 2022

>>

Was bekannt ist: Etwa 4 Millionen Menschen verließen die DDR während der Zeit ihres Bestehens Richtung Westen. Weit weniger, rund 600.000, gingen den umgekehrten Weg. Geschichten und oft reißerische Dokumentationen von Ausreiseverboten, „Republikflucht“ und Mauertoten dominieren seit langem das vorherrschende Bild von Migration im Kontext des kleinen Landes.

Was in diesem Bild weniger Beachtung findet: Auch die DDR war Einwanderungsland. 1989 lebten hier rund 100.000 Beschäftigte mit ausländischem Pass. Und der Osten ist nach dem Mauerfall Einwanderungsland geblieben.

Das in diesem Jahr erschienene Buch „…die DDR schien mir eine Verheißung.“ Migrantinnen und Migranten in der DDR und in Ostdeutschland versammelt Biographien von Menschen, die aus verschiedenen Ländern und aus unterschiedlichen Gründen in die DDR oder später in die neuen Bundesländer gekommen sind. Als Zeitzeug:innen erzählen sie von ihren Erwartungen und Beweggründen, von ihrer Ankunft, von positiven und negativen Erfahrungen mit Staat, Nachbarschaft und Kolleg:innen und vom Orientieren und Gestalten des eigenen Lebens in einem neuen Land, auch während der Hochzeit der rassistischen Ausschreitungen in den Nachwendejahren.

Viele von Ihnen kamen als „Vertragsarbeiter:innen“ oder für ein Studium aus realsozialistischen Staaten – die Meisten aus Vietnam und Mosambik. Aber auch aus Polen, der Sowjetunion, Kuba, Afghanistan oder dem Libanon. Nach dem Ende der DDR migrierten viele als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in die Städte und Dörfer zwischen Rostock und Zwickau. Was die sechzehn für dieses Buch Interviewten vereint – so die für die Herausgabe des Bands Verantwortlichen Carina Großer-Kaya und Monika Kubrova in ihrer Einleitung – „sind die großen Anpassungsleistungen, die sie ganz individuell erbracht haben, um mit Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen am Aufbau eines neuen Lebens und einer Zivilgesellschaft in Ostdeutschland mit einer vielfältigen Vereinskultur und verschiedenen Formen ehrenamtlichen Engagements mitzuwirken.“ Wir möchten an dieser Stelle zwei dieser Biographien in Auszügen vorstellen.

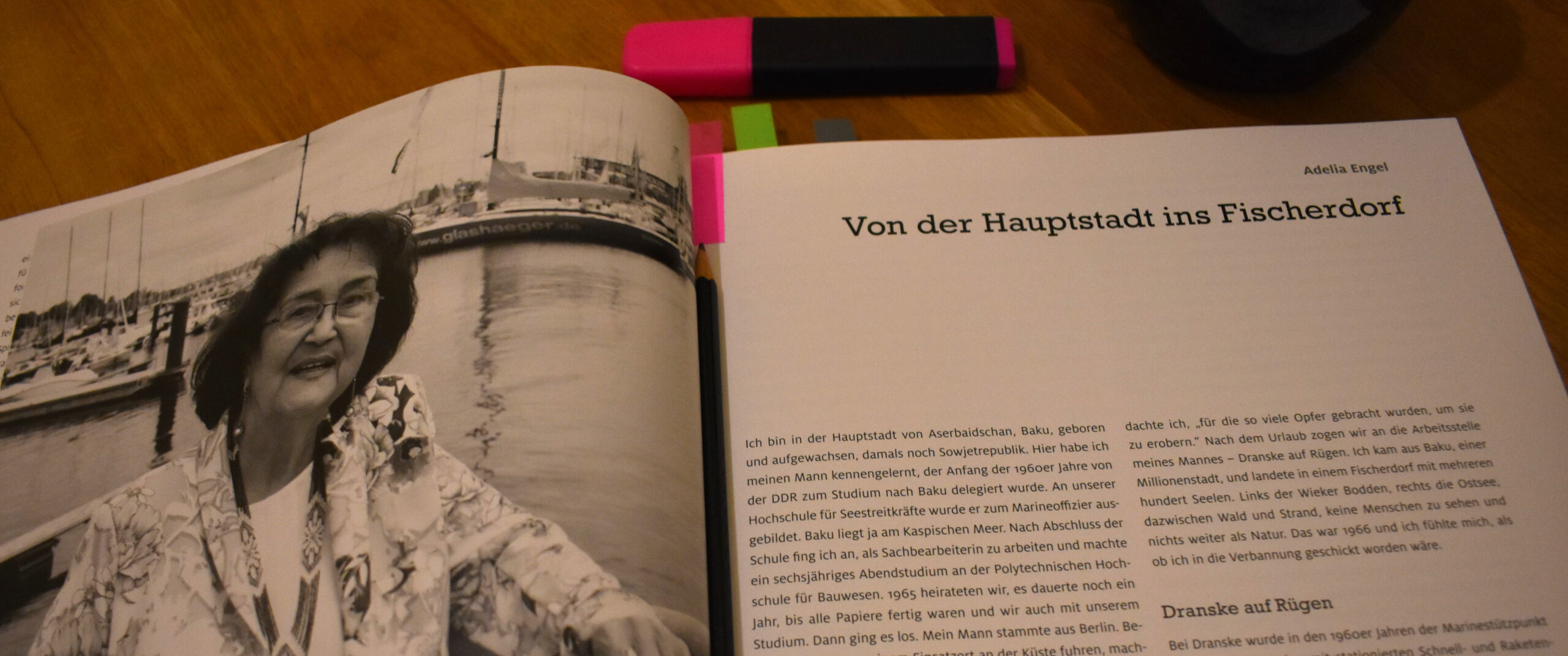

Adelia Engel ist 1960 aus Baku, Hauptstadt der Aserbaidschanischen SSR, in die DDR gegangen: in das kleine Fischerdorf Dranske auf Rügen.

„Es war schwer, Studium, Arbeit und die Betreuung unseres Sohnes unter einen Hut zu bringen. Das Studium schloss ich im Sommer 1971 als Diplom-Ingenieur-Ökonom für Lebensmittelindustrie ab. Es war eine angenehme Zeit in Dranske. Mein Mann war mir stets eine sehr große Hilfe und wir hatten große Pläne für die Zukunft. Und dann verunglückte er im Winter 1972 tödlich im Dienst. So wurde ich mit 32 Jahren Witwe und Alleinerziehende mit dem noch nicht einmal sechsjährigen Kind.

Rostock

Der Arbeitgeber meines Mannes, das Wehrbezirkskommando in Rostock, half mir, in Rostock eine Wohnung zu bekommen. So zogen wir, mein Sohn Anri, inzwischen sieben Jahre, und ich, im August 1974 nach Rostock. Dort wurde er am 1. September 1974 eingeschult. Ich wollte versuchen, an der Universität Arbeit zu finden, wo ich meine russischen Sprachkenntnisse anwenden konnte. Am Fremdspracheninstitut suchte man jemanden für Russisch als Fachsprache. […] Dann wurde ich als „Lehrer im Hochschuldienst“ eingestuft und arbeitete dort bis 1993, fast 20 Jahre an verschiedenen Fachrichtungen, wo ich Russisch als Fachsprache unterrichtete. Am Institut in Rostock waren wir zu 80 Prozent Frauen. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit, vielleicht auch, weil wir alle in etwa einem Alter waren. An der Universität lernte ich dann 1979 meinen zweiten Mann kennen, der dort als Dozent lehrte.

Während mein Sohn die Schule besuchte, engagierte ich mich von Anfang an im Elternbeirat, da ich wissen wollte, welche schulischen Anforderungen an meinen Sohn gestellt werden und ich selbst die Schule nicht in der DDR, sondern in Baku besucht hatte. Auch lud ich gern seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu uns nach Hause ein. Wir haben dann zum Beispiel gemeinsam gebacken und gebastelt. An der Universität war ich in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft aktiv und jedes Jahr haben wir die Russisch-Olympiade zwischen den Sektionen organisiert. Den Wettbewerb für Russisch lernende Schülerinnen und Schüler – es war ein Pflichtfach – gab es seit 1965 in der DDR. […]

Was mich bei der Arbeit an der Universität störte, war, dass wir jeden Monat einen Berichtschreiben mussten. Welche Begegnungen hatte man mit den Studierenden, wer spricht was und worüber, welche Unzufriedenheiten herrschten? Ich denke, ich habe immer sogeschrieben, dass alles normal erschien. Das war eine unangenehme Pflicht. Ich weiß nicht, was aus diesen Berichten geworden ist. Als 1986 die Zeitschrift „Sputnik“ verboten wurde, kamen auch bei uns die politischen Diskussionen auf.

Nachwendezeiten

Im Sommer 1989 beteiligten sich mein Mann und ich hin und wieder an den friedlichen Demonstrationen in Rostock. Wir gingen mit Kerzen und alles war friedlich. Zum Herbst hin, als immer mehr Menschen demonstrierten, fuhr ich als Gastdozentin für vier Wochen nach Warna, zur Landwirtschaftlichen Akademie in Bulgarien. Das war im Oktober. Im November kam ich zurück und erfuhr, dass die Berliner Mauer gefallen war. Dann folgte ein spontanes Ereignis dem anderen. Alles ging sehr schnell. Als die erste Euphorie verklungen war, stand das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen in Flammen. Ich habe alles im Fernsehen verfolgt und kann mich erinnern, dass mir die Haare zu Berge standen, als ich sah, mitwelchem Hass die Nazis, diese Meute, die Vietnamesen im Wohnheim verfolgten und so viele Leute einfach nur zuschauten. Was mich sehr empörte, war die Berichterstattung. Da gab es Reporter, die haben aus dem Pogrom ein Event gemacht, so im Sinn von: „Noch ist hier alles ruhig, aber warten Sie mal, in einer Stunde wird bestimmt etwas passieren.“ Diese Bilder werde ich niemals vergessen: wie unser Ausländerbeauftragter Wolfgang Richter mit den Bewohnern aus dem brennenden Haus über das Dach flüchten musste. Und von der Polizei und von der Feuerwehr kam lange keine Hilfe.

Mit Wolfgang Richter, der seit 1991 im Amt des Ausländerbeauftragten war, hatte die Stadt einen guten Fang gemacht. Als Ausländerbeirat haben wir in seiner Amtszeit bis 2009 ausgezeichnet zusammengearbeitet. Unser Ausländerbeirat, seit 2010 heißt er Migrantenrat, gründete sich im Oktober 1992. Es war keine unmittelbare Antwort auf Lichtenhagen, denn Christoph Kleemann, Bürgerrechtler, Mitglied des Neuen Forums und Sprecher des Runden Tisches, seit 1990 der erste frei gewählte Präsident der Rostocker Bürgerschaft, hatte bereits 1990 in einem Rundschreiben eine Zusammenkunft der Ausländer angeregt. Wir kamen zusammen und hieraus entstand zunächst ein Gründungskomitee. Wir haben dann in der Gruppe viel miteinander diskutiert: Was ist ein Statut? Was muss ein Statut beinhalten? Welche rechtlichen Voraussetzungen sind zu beachten? Danach haben wir mit sämtlichen ausländischen Gruppen Versammlungen durchgeführt und erklärt, was wir beabsichtigen, was das alles einmal werden soll. Das war anstrengende Aufklärungsarbeit. Zu dieser Zeit bin ich gewissermaßen überall mit einer Kerze unterwegs gewesen, um Erleuchtung zu bringen.

Im Oktober 1992 fanden endlich die Wahlen statt. Elf Personen wurden in den Ausländerbeirat und ich zur Vorsitzenden gewählt. Die Gründungsfeier war ein großes Fest in der Kirche. Jetzt finden wieder Wahlen zum Migrantenrat statt und bald gibt es ihn 30 Jahre. Ich war zwölf Jahre Vorsitzende, dann zwei Wahlperioden als Stellvertreterin und habe dann nicht mehr kandidiert. Heute bin ich Ehrenmitglied auf Lebenszeit. Gleich zu Beginn haben wir als Beirat für die Bleiberechte der „Vertragsarbeiter“ aus Vietnam, Angola, Kuba usw. gekämpft und das auch durchgesetzt. Wir unterstützten den Verein „Diên Hông – Gemeinsam unter einem Dach“, den die Vietnamesinnen und Vietnamesen nach „Lichtenhagen“ als Migrantenselbstorganisation gründeten. Immer wieder setzen wir uns für das Wahlrecht auf Kommunalebene von Menschen ein, die keinen deutschen Pass haben. Als sowjetische Staatsbürgerin habe ich an den ersten Kommunalwahlen, zu denen auch Ausländer zugelassen waren, teilgenommen. Das war 1989. Es waren die letzten Kommunalwahlen der DDR. Jetzt gibt es dieses Recht nicht mehr und der heutige Migrantenrat fordert das Kommunal-Wahlrecht für die Nicht-EU-Ausländer ein.“

Rudaba Badakhshi kam Mitte der 1980er Jahre mit ihrer Mutter, die im diplomatischen Dienst arbeitete, von Kabul nach Ostberlin und betont die Verschiedenheiten in den Erfahrungen von Menschen, die nach West- oder eben nach Ostdeutschland migriert sind.

„Ich habe mich lange Zeit als Ossi-Migrantin bezeichnet. Seit ungefähr 25 Jahren arbeite ich hauptberuflich und im zivilgesellschaftlichen Engagement für die Interessen von Migrantinnen und Migranten. Ich bin Ansprechpartnerin in Fragen von Teilhabe, Antidiskriminierung, transkultureller Kommunikation und fest davon überzeugt, dass Netzwerkarbeit unbedingt zum Empowerment von Menschen beiträgt. Ossi-Migrantin sagte ich ganz bewusst, es war mein Wort, das sich an die Mehrheitsgesellschaft richtet und ausdrückt: Ihr differenziert zu wenig. Ihr habt keine Ahnung, was im Osten passiert ist. Die ostdeutsche Migrationsgeschichte ist eine andere als die westdeutsche. Viele Erfahrungen decken sich ganz und gar nicht mit jenen, die in Düsseldorf, Köln oder Hamburg und Westberlin gemacht wurden. Mehr als 30 Jahre nach Mauerfall und Wiedervereinigung ist es längst fällig, diese Zäsuren aus „ossi“-migrantischer Perspektive zu erzählen. […]

Diskriminierungsfrage

Was und wie deute ich aus dem Heute die Vergangenheit? Was fällt mir überhaupt ein? Was verdrängt das Gehirn, was nicht? Natürlich ließen sich aus dem Heute Momente festmachen. Sicherlich gab es institutionalisierte Diskriminierung in der DDR. Aber damals habe ich das so nicht gesehen. Vielleicht habe ich es ignoriert oder inzwischen vergessen oder es ist einfach

nichts passiert – ich habe keine Erinnerungen daran. Aber es gab Rassismus. Denn wir hörten von Überfällen an Haltestellen, von Baseballschlägern und Tötungsdelikten. In anderen Gegenden muss also Schlimmes geschehen sein. Aber es war überhaupt nicht unsere Welt. Diskriminierung oder Rassismus haben mich nicht geprägt und konnten mich deshalb zum Glück nicht verletzen. Aber was mir und meinem Bruder sehr, sehr bewusst war, war, dass wir neben ein paareuropäischen die einzigen nicht-europäischen Ausländer und Ausländerinnen an der Schule waren. Die aus Europa wurden aber nicht, so wie heute auch, als solche gesehen. Mein Bruder und ich waren die Menschen, die von der Mehrheit anders aufgenommen und wahrgenommen wurden. Wir mussten neugierige Fragen beantworten und Erklärungen für eine Welt liefern, die allerdings auch nicht unsere war. Als Kind hat man das hingenommen und nicht weiter darüber nachgedacht. Es war einfach ein diffuses Gefühl des Fremd-Seins. Zudem war ich über meine Schulfreundinnen, die ich bei ihnen zu Hause besuchte, regelmäßiger Gast in deren Familien und wurde zu allen Familienfeiern eingeladen. Das hat sehr selbstverständlich stattgefunden und diese Freundschaften haben mich getragen.

Mir ging es einfach gut. Andererseits wussten die ausländischen Diplomatinnen und Studenten, dass sie eine Sondergruppe innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft waren und das stärkte ihren Zusammenhalt. Natürlich pflegten sie Freundschaften zu Ostdeutschen, aber bei kulturellen Festen oder religiösen Feiertagen blieben viele doch unter sich. Wir haben zu Hause sehr selten Besuch von Deutschen. Es fand anders herum statt. Ich besuchte meine deutschen Freunde und Freundinnen und ich glaube, das taten die anderen aus unserem Viertel genauso. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass wir unsichtbar sein wollten oder sein sollten – ich weiß es nicht. Zumindest haben wir uns in Ostberlin in sehr begrenzten Räumen bewegt. Wir sind nicht viel aus Pankow rausgekommen oder waren in solchen Stadtteilen unterwegs, wo es ebenfalls einen hohen Ausländeranteil gab. Wir hätten ja zum Beispiel zum Müggelsee fahren können. Geld und Zeit waren vorhanden. Aber es war nicht üblich, das machte man nicht. Rückblickend würde ich sagen, dass unsere Lebenswelten von denen der Mehrheit separiert waren, so, als ob es da unsichtbare Mauern gegeben hätte. Für mich persönlich galt das nicht. Mit meinen deutschen Freunden bewegte ich mich ganz normal in deren Lebenswelten. Aber für die meisten? Ich glaube nicht. Ichglaube, viele von uns fanden das nicht in Ordnung. Dabei gab es gar keine offiziellen Verbote. Wahrscheinlich waren es unausgesprochene soziale und gesellschaftliche Codes, die Ausländerinnen und Ausländer von der Mehrheit trennten. Hier könnte es Überschneidungen mit den Erfahrungen der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitergeben. Im Grunde ist der Vergleich unzulässig, aber vielleicht bilden diese Mauern, malsichtbarer und mal unsichtbar, eine Gemeinsamkeit von ausländischen Gruppen in der DDR.

Heimat

Zwar bezeichnete ich mich bewusst als Ossi-Migrantin, doch mit Heimat hat das gar nichts zu tun. Heimat ist kein Wort, keine Kategorie, das ich spreche, mit der ich arbeite. Natürlich habe ich mich mit diesem Begriff auf mehreren Ebenen auseinandergesetzt und weiß, dass jede und jeder etwas anderes damit verbindet. Es gibt keinen einheitlichen Zugang zu dem Begriff und er wird immer dynamisch und veränderbar sein. Für mich ist Heimat keine Kategorie, sie ist irrelevant. Da, wo meine Familie oder meine Kinder sind, da, wo ich bin und mich wohlfühle – das ist mein Zuhause. Zuhause-Sein ist für mich wesentlich griffiger als der Heimat-Begriff. Der Westen ist nicht meine Welt und wird es auch nicht werden. Denn ich bin dort nicht aufgewachsen und habe mich bewusst entschieden, hier im Osten, in Leipzig, zu bleiben. Mit Ossi-Migrantin meinte ich, wir haben als Migrantinnen und Migranten unsere eigene ostdeutsche Geschichte. Das ist weder besonders politisch oder gar emanzipatorisch gemeint, sondern bezeichnet tatsächliche Unterschiede. Diese Unterschiede müssen gesehen, erforscht, erzählt und dürfen nicht vergessen werden.“

„…die DDR schien mir eine Verheißung.“ Migrantinnen und Migranten in der DDR und in Ostdeutschland (126 Seiten) ist 2022 bei ammian erschienen und kann auch über die LpB Brandenburg bezogen werden. Die Website zum Buch beinhaltet alle sechzehn biographischen Interviews. Es ist aus dem Projekt Mi*story. Migrationsgeschichten in und aus Ostdeutschland entstanden, einer Zusammenarbeit des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) mit dem Dachverband der Migrantenorganisationen in Ostdeutschland (DaMOst).