„Who owns the city?“ © Jördis Hirsch

Leben und Mieten

Zwischen Spaltung und Abschöpfung – Wohnverhältnisse in Ostdeutschland

Der lange Schatten des Vereinigungsprozesses prägt die Stadtentwicklung in Ostdeutschland bis heute.

von Andrej Holm

Mai:Juni 2022

>>

Kaputte Innenstädte, schnell hochgezogene Großsiedlungen und lange Wartelisten auf eine Wohnung. Trotz des staatlichen Wohnungsbauprogramms konnte die SED die Wohnungsfrage in der DDR nicht lösen. Doch auch das Versprechen der „Blühenden Landschaften“ nach 1990 wurde nur oberflächlich eingelöst.

Schön sehen sie inzwischen aus, die meisten Städte in Ostdeutschland. Doch Schönheit allein macht noch keine guten Wohnverhältnisse. Teuer sanierte Altbaugebiete, Abrissorgien in vielen Städten und vielerorts Mieten, die das Budget der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen übersteigen, sind der Preis, den Ostdeutschland für den Anschluss an die BRD zu zahlen hatte.

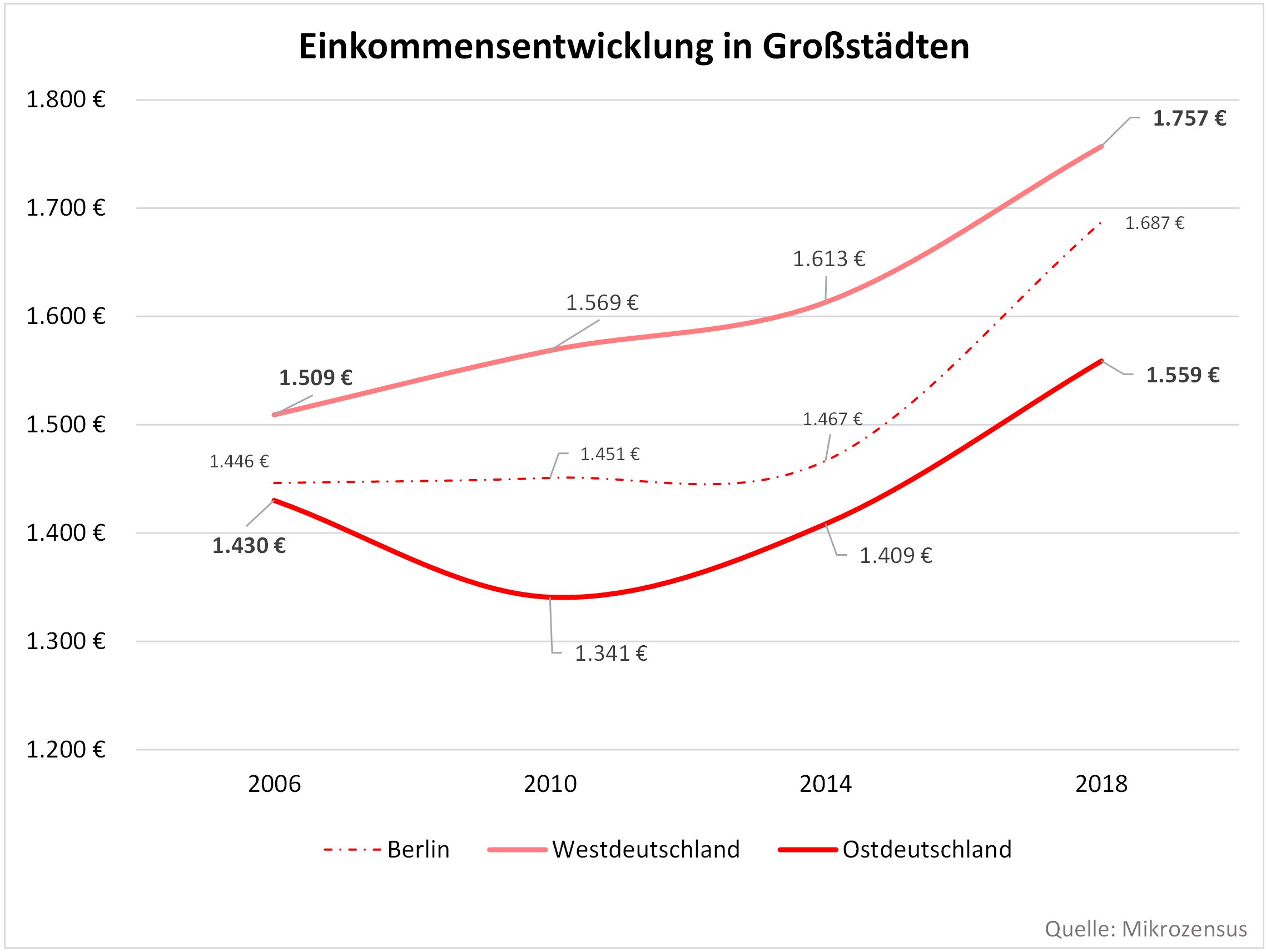

Daten zu den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner:innen zeigen für das Jahr 2018, dass die Bestandsmieten der ostdeutschen Großstädte im Mittel aller Städte mit 5,74 €/m² (nettokalt) deutlich unter den in Westdeutschland üblichen Mieten von 7,03 €/m² liegen. Da aber die ostdeutschen Großstadteinkommen nur bei 85 Prozent der Einkommen in den westdeutschen Großstädten liegen, ist die Wohnsituation vieler Ostdeutscher trotz der moderaten Durchschnittsmieten alles andere als entspannt.

Die Ost-West-Einkommensunterschiede haben sich zwischen 2006 und 2018 in den Großstädten sogar vergrößert. Vor allem, weil es bis 2014 in den ostdeutschen Städten rückläufige Einkommensentwicklungen gab. Erst ab 2014 sind sowohl in Berlin als auch im Durchschnitt der ostdeutschen Städte die Einkommen deutlich gestiegen.

Abbildung 1, © 2022 Andrej Holm

Während in westdeutschen Städten ein kontinuierlicher Einkommenszuwachs die soziale Lage bestimmt, unterliegen die ostdeutschen Städte eher kurzfristigen Trends des Ab- und Aufstiegs. Eine stabile ökonomische Situation ist auch 30 Jahre nach der Wende keine Selbstverständlichkeit und vor allem allgemeine Krisen wirken sich auf die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland stärker aus als im Westen.

Die mittlere Mietbelastungsquote in den ostdeutschen Großstädten betrug 2018 knapp 27 Prozent und liegt damit nur knapp unter Westniveau (30,5 Prozent). Zum Vergleich: In der DDR zahlten die Haushalte im Durchschnitt weniger als fünf Prozent ihres Einkommens für die Miete. Die Überführung des Wohnungswesens aus der sozialistischen Planwirtschaft in die kapitalistische Marktwirtschaft hat hier vor allem zu einem deutlichen Anstieg der Mietpreise geführt.

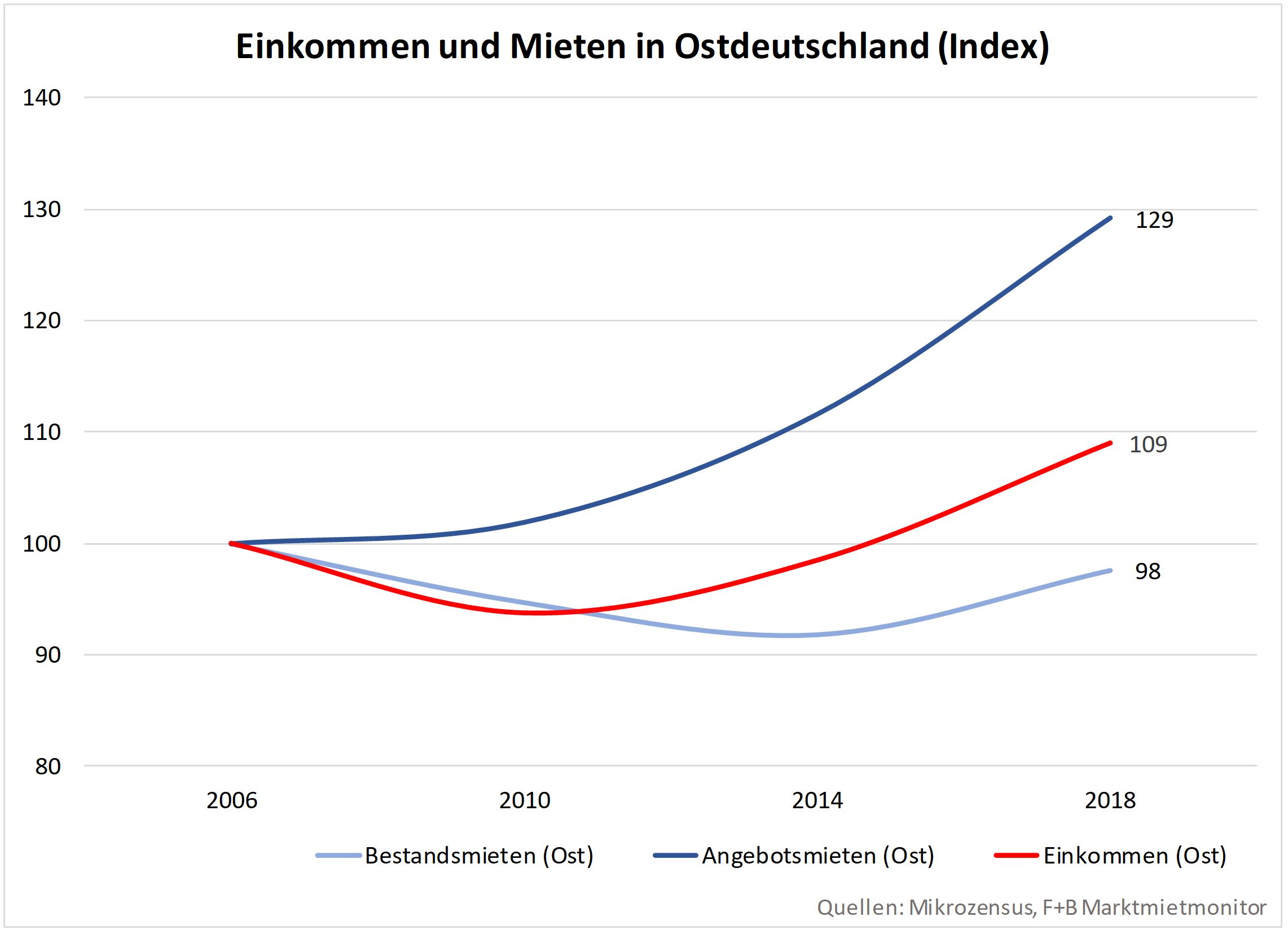

Eine Besonderheit der Stadtentwicklung im Osten ist sicherlich, dass zwischen 2006 und 2018 die Einkommenssteigerungen (+9 Prozent) im Schnitt aller Großstädte höher ausfielen als die Bestandsmietentwicklung (-2 Prozent) im selben Zeitraum. Die Angebotsmieten – also die Mieten, die bei neuen Verträgen fällig werden – stiegen jedoch mit plus 29 Prozent noch deutlich stärker als die Einkommen.

Abbildung 2, © 2022 Andrej Holm

Eine Folge dieser Einkommen-Mietpreis-Konstellation sind sehr ungleich verteilte Mobilitätschancen für die Haushalte in ostdeutschen Großstädten. Insbesondere Mieter:innen mit geringen Einkommen, können es sich kaum leisten, in neue Wohnungen zu ziehen, weil dort wesentlich höhere Mieten verlangt werden. So entstehen in Stadtteilen mit einer defizitären Infrastruktur und einem schlechten Ruf oftmals Nachbarschaften, die von denen geprägt werden, die sich einen Umzug in eine bessere Gegend der Stadt schlicht nicht leisten können.

Verstärkt durch die nach wie vor stattfindenden Abwanderungsbewegungen nach Westdeutschland bleiben so oft diejenigen zurück, die keinen Chancen auf einen Job oder eine Ausbildung im Westen sehen und deren Einkommen nicht ausreicht, um innerhalb der Städte umzuziehen. Für die wenigen einkommensstarken Haushalte und oftmals auch für Zugezogene, die in der Region arbeiten, bieten hingegen die insgesamt niedrigen Mieten in vielen ostdeutschen Städten größere Wahlmöglichkeiten bei der Wohnungssuche.

Dass trotz der stagnierenden Bestandsmieten und den steigenden Durchschnittseinkommen fast 40 Prozent der Haushalte mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen müssen, zeigt, dass die steigenden Einkommen sehr ungleich verteilt sind und nicht bei allen ankommen. Über 17 Prozent der ostdeutschen Großstadthaushalte müssen sogar mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete zahlen und 7 Prozent müssen sogar mehr als die Hälfte für die Wohnkosten aufbringen (alle Daten gehen auf den Mikrozensus von 2018 zurück).

Auffällig sind die großen Unterschiede zwischen den ostdeutschen Städten. Während Chemnitz in allen Kategorien die geringsten Werte aufweist, haben Städte wie Potsdam und Rostock mit ihren höheren Mietpreisen auch deutlich höhere Mietbelastungsquoten.

Auch im Vergleich der Mietpreisentwicklung sind die regionalen Unterschiede deutlich. Während in Chemnitz die durchschnittlichen Mietpreise sowohl im Bestand als auch bei den Angebotsmieten seit 2006 stagnieren und sogar teilweise rückläufig sind, sind insbesondere die Angebotsmieten in Erfurt, Dresden, Leipzig und Potsdam innerhalb von zwölf Jahren um mehr als 30 Prozent gestiegen. Das sind Steigerungsraten, die es auch in vielen westdeutschen Städten gibt.

Soziale Spaltung in Ostdeutschland

Eine Studie zu sozialräumlichen Spaltungsprozessen, die 2018 vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) veröffentlicht wurde, zeigt auffällig viele ostdeutsche Städte in den Spitzengruppen der am meisten gespaltenen Städte. Untersucht wurde unter anderem die räumliche Konzentration der Menschen im Transferleistungsbezug. Hier liegen Schwerin, Rostock, Erfurt, Potsdam, Weimar und Halle in den bundesweiten Top Ten der Städte mit dem höchsten Ausmaß an sozialer Segregation. (Helbig/Jähnen 2018: 30)

Dass diese Situation nicht auf die Verhältnisse in der DDR zurückzuführen ist, zeigen die Daten zu den Veränderungen der Segregation zwischen 2005 und 2014: Rostock, Schwerin, Potsdam, Halle, Erfurt und Weimar führen hier die Liste der Städte an, in denen die sozialräumliche Spaltung am stärksten gestiegen ist. Mit Jena und Leipzig liegen insgesamt acht ostdeutsche Städte unter den ersten zehn Städten mit der höchsten Spaltungsdynamik, dicht gefolgt von Cottbus und Neubrandenburg, die in dieser Kategorie die Plätze 11 und 12 belegen. (Helbig/Jähnen 2018: 31)

Die zentrale Erklärung für diese Entwicklung ist die „überproportionale Ballung von armen Menschen in den Plattenbaugebieten“. Im Gegensatz zu den Großsiedlungen haben in vielen Innenstadtgebieten typische Aufwertungsprozesse stattgefunden, die es mit den dadurch steigenden Mieten Haushalten mit geringen Einkommen schwer machen, dort hinzuziehen oder wohnen zu bleiben. Es sei – so die Autor:innen der Studie „nicht davon auszugehen, dass sich das Attraktivitätsgefälle zwischen Plattenbaugebieten und den restlichen Wohnlagen der ostdeutschen Städte langfristig ausgleicht. Im Gegenteil ist sogar eine weitere Polarisierung zu befürchten.“(Helbig/Jähnen 2018: 111 ff.).

Trotz insgesamt moderaten Mietentwicklungen und langsam steigenden Einkommen hat sich die soziale Lage in vielen ostdeutschen Städten zugespitzt. Die Gründe dafür sind vor allem auf Entscheidungen zurückzuführen, die unmittelbar mit dem Vereinigungsprozess zusammenhängen.

Restitution als Motor der Aufwertung

Eine wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung von Marktverhältnissen im Wohnbereich nach 1990 war die Entstaatlichung des ostdeutschen Wohnungswesens und die Wiederherstellung von privaten Eigentumsrechten. Ein zentraler Baustein dieser Privatisierung war die sogenannte Restitution, also die Rückgabe von Grundstücken, die in der Zeit der DDR verstaatlicht worden waren.

Versteckt in den umfangreichen Anlagen des Einigungsvertrages wurde mit dem „Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen“ das Prinzip der Rückgabe von in der DDR enteigneten Grundstücken festgelegt. Bis zum Jahr 2004 wurden in den extra dafür geschaffenen Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen (ARoV) für mehr als zwei Millionen Grundstücke Rückübertragungsansprüche gestellt (Rodenbach 2005: 27). Die Ämter zur Regelung der offenen Vermögensfrage waren mit ihren 3.500 Mitarbeiter:innen neben der Treuhand (4.000 Mitarbeiter:innen) ein zweiter riesiger Behördenapparat, der für eine möglichst schnelle Durchsetzung von kapitalistischen Marktbedingungen im sogenannten Beitrittsgebiet sorgen sollte und die Transformationserfahrungen in Ostdeutschland prägten.

Betroffen waren fast alle bereits vor 1949 bebauten Grundstücke, aber auch Gartengrundstücke, Ferienhäuser und ähnliches. In den Gründerzeitvierteln der Großstädte betraf die Restitution den Großteil der Wohngebäude. Die Restitution von Ein- und Zweifamilienhäusern in den kleineren Städten hatte drastischere Auswirkungen. Untersuchungen Ende der 1990er-Jahre zeigten, dass in der Hälfte der restituierten Eigenheime ein „Auszug wegen Restitution“ erfolgte (Glock/Häußermann/Keller 2001: 542).

Soziale Konflikte waren programmiert, denn die Restitutionsregelungen betrafen die Wohnverhältnisse vieler Ostdeutscher und prägen bis heute die Erinnerung an die ersten Kontakte mit Westdeutschen:

„Noch bevor die Eigentumsfragen die Politik bestimmten, prägten sie die Begegnung zwischen den Deutschen aus Ost und West. Westdeutsche, die gleich nach dem Fall der Mauer fotografierend um Häuser, Gärten und Höfe schlichen, weil sie ihren früheren Besitz oder den ihrer Vorfahren erkunden wollten, wussten, dass die gegenwärtigen Bewohner nicht weniger freiwillig das Feld räumen würden, wie sie selbst oder ihre Familienangehörigen es zuvor getan hatten. Trotzdem klopften viele, als die staatliche Vereinigung näher rückte, an die Türen, um ihr Eigentum zurückzufordern. Besonderes Aufsehen erregte es, wenn ganze Ortschaften und Siedlungen mit Rückgabeansprüchen belastet waren. Oft waren es Villenviertel und attraktive städtische Randbezirke, deren frühere Bewohner allesamt die DDR verlassen hatten“. (Czada 1998: 6)

Neben diesen unmittelbaren Effekten wurden mit der Restitution Weichenstellungen für die künftige Entwicklung der Städte gesetzt. Da die Alteigentümer:innen und ihre Erb:innen mit den oft heruntergekommenen Gebäuden überfordert waren und weder Ressourcen noch Interessen an einer Sanierung hatten, wurde viele Restitutionshäuser schon kurz nach der Rückgabe an Privatleute und Unternehmen verkauft, die ein ökonomisches Interesse an den Investitionen hatten und mit den zu sanierenden Häusern Geld verdienen wollten.

In den Ostberliner Sanierungsgebieten – so Untersuchungsergebnisse aus den 1990er-Jahren – wurden mehr als 90 Prozent der rückübertragenen Grundstücke innerhalb von wenigen Jahren an verwertungsorientierte Unternehmen oder Privatpersonen verkauft (Dieser 1996). Im historischen und geografischen Vergleich gibt es keine Vergleichsfälle für eine so umfassende Veränderung der Besitzverhältnisse in so kurzer Zeit. Wenn heute in den meist aufwendig sanierten Altbaugebieten der ostdeutschen Städte hohe Mieten gezahlt werden müssen, geht das wesentlich auf die in den 1990er-Jahren durchgesetzte Privatisierung im Zuge der Restitution zurück.

Altschuldenhilferegelungen als Türöffner für neue Geschäftsmodelle

Eine zweite Weichenstellung für die Stadtentwicklung in Ostdeutschland wurde mit dem 1993 beschlossenen „Altschuldenhilfegesetz“ (ASHG) gesetzt. Betroffen waren davon die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbestände, die in der DDR errichtet worden waren.

Da die niedrigen Mietpreise in der DDR waren so kalkuliert, dass daraus die Bewirtschaftung der laufenden Aufwendungen getragen werden konnten, aber eben nicht eine Refinanzierung der Baukosten. Die langfristigen Kredite der Wohnungsbauprogramme wurden über die Kommunen bezahlt, die dafür jedes Jahr das entsprechende Budget aus dem Staatshaushalt der DDR zur Verfügung gestellt bekamen.

Mit der Wende und den Privatisierungen des Bankenwesens wurden dieser Mechanismus des staatlichen Geldkreislaufes in „echte Kredite“ verwandelt, die nun nicht mehr vom Staat selbst, sondern von den kommunalen Wohnungsunternehmen und Genossenschaften gezahlt werden sollten. Über Nacht sah sich die öffentliche und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft im Osten mit Verbindlichkeiten von etwa 36 Milliarden D-Mark gegenüber westdeutschen Geschäftsbanken konfrontiert.

Da dieser Betrag auch nach der Wende nicht aus den Mieten gezahlt werden konnte, stand die Wohnungswirtschaft in Ostdeutschland vor einer kollektiven Insolvenz. Um diese abzuwenden, entschied die Bundesregierung, einen Großteil der sogenannten Altschulden unter der Bedingung zu erlassen, dass alle Wohnungsunternehmen mindestens 15 Prozent ihrer Wohnungen verkaufen.

Da die Mieter:innen in den Großsiedlungen Mitte der 1990er-Jahre weder das Interesse noch die Ressourcen für den Erwerb einer Eigentumswohnung hatten, erfolgte der Verkauf vielfach an sogenannte Zwischenerwerber. Diese sollten noch mindestens zehn Jahre versuchen, die Wohnungen an die Mieter:innen zu privatisieren, und durften dann im Anschluss auch an private Wohnungsunternehmen verkaufen (Borst 1996).

Im Ergebnis gingen Mitte der 2000er-Jahre ganze Wohnblöcke in den ostdeutschen Großsiedlungen an private Fonds und oftmals internationale Finanzmarktunternehmen, die den Plattenbau trotz – oder gerade wegen – seines inzwischen schlechten Rufs in eine lukrative Kapitalanlage verwandelten. Das Geschäftsmodell bestand darin, große Wohnungsbestände preiswert zu erwerben und an Instandhaltung und Service zu sparen, so dass auch bei niedrigen Mieten ein ordentlicher Gewinn erzielt werden konnte.

Um diese Rechnung aufgehen zu lassen, versuchten viele der Wohnungskonzerne die Vermietungsquoten anzuheben, in dem sie sich bei der Mietpreisfestsetzung an den Bemessungsgrenzen für Hartz-IV-Haushalte orientierten. Eine Win-Win-Situation für Finanzinvestoren und Sozialbehörden: Viele Städte waren froh, dass sie den zahlreichen Transferhaushalten „günstige“ Wohnungen zuweisen konnten und die Unternehmen konnten sich über höhere Belegungszahlen und dadurch steigende Erträge freuen (Bernt 2019). Die Folge dieses Geschäftsmodells wird in der steigenden Konzentration von Armutshaushalten in den Großsiedlungen deutlich, die in der Segregationsstudie des Wissenschaftszentrums Berlin festgestellt wurde.

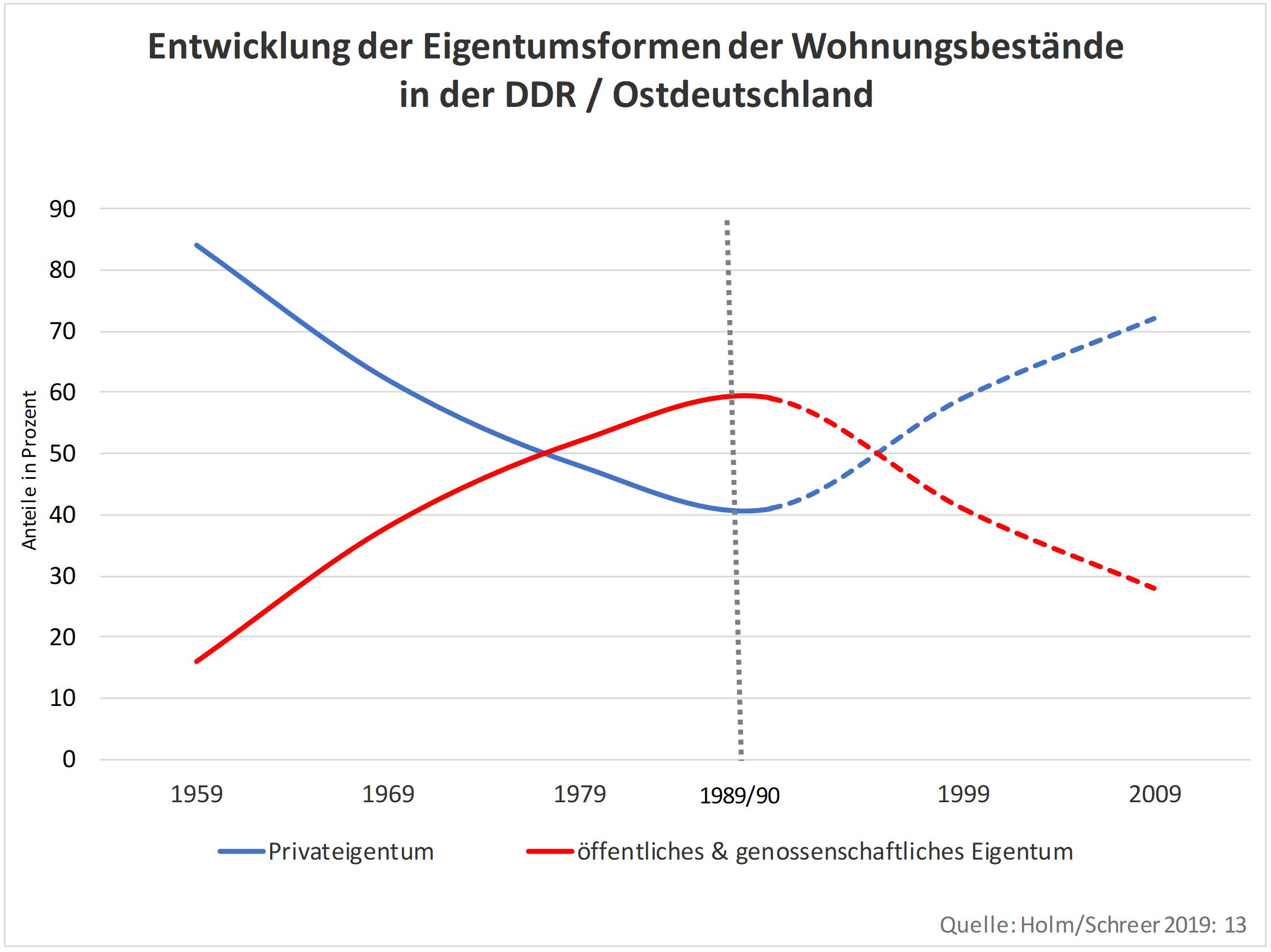

Neue und dauerhafte Eigentumsverhältnisse

Für das Immobilienkapital war die Vereinigung ein lohnendes Geschäft. Im Jahrzehnt nach der Wende wurden mehr als 600.000 kommunal verwaltete Altbauwohnungen im Rahmen der Restitutionsverfahren privatisiert. Hinzu kam die Reprivatisierung von etwa 220.000 Wohnungen, die unter staatlicher Zwangsverwaltung standen und ebenfalls an private Eigentümer:innen zurückgegeben wurden.

Von den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungen, die in der DDR errichtet wurden – und für die es keinen Alteigentümer:innen gab – wurden etwa 150.000 Wohnungen über die Treuhand privatisiert, weil sie volkseigenen Betrieben zugeordnet waren. Komplettiert wird die Privatisierungsorgie der 1990er-Jahre von 277.000 Wohnungen, die im Rahmen der Altschuldenhilferegelung überwiegend an private Immobilienunternehmen verkauft wurden (Sander 1994: 17; Hinrichs 1999: 10).

Insgesamt wurden bis zum Ende der 1990er-Jahre mehr als 1,2 Millionen kommunale und genossenschaftliche Wohnungen privatisiert – das entsprach knapp 20 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes in Ostdeutschland und einem Drittel der staatlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbestände. Innerhalb von wenigen Jahren wurden die sozialistischen Eigentumsstrukturen, mit ihren hohen Anteilen öffentlicher und genossenschaftlicher Wohnungsbestände, rückabgewickelt. Es ist eine der umfangreichsten Vermögensumverteilungen in der Geschichte und wurde in kritischen Bewertungen der Nachwendepolitik zu Recht als „Enteignung der Ostdeutschen“ bezeichnet (Dahn 1994).

Abbildung 3, © 2022 Andrej Holm

Die Privatisierung hat langfristige Folgen für die Wohnverhältnisse im Osten. Da viele Privatisierungen als Paketverkäufe erfolgten, werden 77 Prozent der Mietwohnungen in Ostdeutschland von institutionellen Unternehmen bewirtschaftet. In Westdeutschland beträgt dieser Anteil nur 40 Prozent. Unter den privaten Vermieter:innen liegt der Anteil von Westdeutschen bei 27,7 Prozent – umgekehrt werden nur 1,9 Prozent der westdeutschen Wohnungen von Ostdeutschen vermietet (BBSR 2007: 61). In Großstädten wie Dresden wird diese Westdominanz der Eigentümerstrukturen noch deutlicher: „Lediglich 29 Prozent der Eigentümer leben in Dresden, weiter 10 Prozent leben in anderen ostdeutschen Orten sowie 61 Prozent in Westdeutschland“ (BBSR 2007: 62).

Der massive Vermögenstransfer kommunaler, staatlicher und genossenschaftlicher Wohnungen zugunsten westdeutscher Vermieter:innen und internationaler Unternehmen hat ein System des dauerhaften Mietzahlungstransfers von Ost nach West etabliert. Die Ängste, seine Wohnung zu verlieren oder die Miete nicht mehr zahlen zu können, sind in Ostdeutschland stark durch die im Vereinigungsprozess gesetzten Eigentumsverhältnisse geprägt. Probleme des Wohnens sind keinen Übergangsphänomene und Anpassungsschwierigkeiten der Ostdeutschen, sondern eine auf Dauer gestellte Benachteiligung, die auf die von Westinteressen bestimmten Entscheidungen im Vereinigungsprozess zurückgeht.

Auch wenn fast alle Wohnungen heute besser ausgestattet und schöner sind als vor 1990 – der Verlust von Wohnsicherheit, die Abhängigkeit der Wohnverhältnisse von den individuellen Einkommensverhältnissen und die mitunter willkürlichen Entscheidungen privater Eigentümer:innen prägen die ostdeutsche Alltagserfahrung der letzten Jahrzehnte. Wer auch immer die Gründe für die in vielen Diskussionen beschriebene Unzufriedenheit der Ostdeutschen sucht, im Bereich des Wohnens und der Stadtentwicklung sind einige zu finden.

** Wesentliche Gedanken und viele Informationen dieses Beitrags gehen auf den 2020 gemeinsam mit Matthias Bernt veröffentlichten Text „Die Ostdeutschlandforschung muss das Wohnen in den Blick nehmen: Plädoyer für eine neue politisch-institutionelle Perspektive auf ostdeutsche Städte. Sub\urban: Zeitschrift für kritische Stadtforschung, 8(3), 97-114“ zurück.

Andrej Holm lehrt und forscht zu Fragen der Stadtentwicklung und Wohnungspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit Anfang der 1990er Jahre ist er in mietenpolitischen Initiativen aktiv und versucht die Berliner Stadtpolitik zu verändern.

Quellen:

BBSR (2007): Investitionsprozesse im Wohnungsbestand – unter besonderer Berücksichtigung privater Vermieter. In: Forschungen Heft 129. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

Bernt, Matthias (2019). Sonderfall Südpark?, In: Pasternack, Peer (Hrsg.), Kein Streitfall mehr? : Halle-Neustadt fünf Jahre nach dem Jubiläum. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 79-90.

Borst, Renate (1996): Volkswohnungsbestand in Spekulantenhand? Zu den möglichen Folgen der Privatisierung von ehemals volkseigenen Wohnungen in den neuen Bundesländern. In: Häußermann, Hartmut/ Rainer Neef (Hrsg.), Stadtentwicklung in Ostdeutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 107-128.

Czada, Roland (1998): Das Prinzip „Rückgabe“. Die Tragweite des Eigentums. Studieneinheit 11, Funkkolleg „Deutschland im Umbruch“. Tübingen: Deutsches Institut für Fernstudien.

Dahn, Daniela (1994): Wir bleiben hier oder Wem gehört der Osten? Vom Kampf um Häuser und Wohnungen in den neuen Bundesländern.

Dieser, Hartwig (1996): Restitution. Wie funktioniert sie und was bewirkt sie? In: Häußermann, Hartmut; Neef, Reiner (Hrsg.): Stadtentwicklung in Ostdeutschland. Opladen: Leske + Budrich, 129-138.

Glock, Birgit; Häußermann, Harmut; Keller, Carsten (2001): Die sozialen Konsequenzen der Restitution von Grundeigentum in Deutschland und Polen. Berliner Journal für Soziologie 11, 533–550.

Helbig, Marcel; Jähnen Stefanie (2018): Wie brüchig ist die soziale Architektur unserer Städte? Trends und Analysen der Segregation in 74 deutschen Städten. WZB-Discussion Paper (P 2018–001). Berlin: WZB.

Hinrichs, Wilhelm (1992): Wohnungsversorgung in der ehemaligen DDR – Verteilungskriterien und Zugangswege. Papers P92-105. Berlin: WZB.

Holm, Andrej; Schreer, Claus 2019: Mietpreis-Explosion und Wohnungsnotstand. Ursachen und Analysen. isw-Report 116/117. München: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.

Rodenbach, Hermann-Joseph (2005): Zum Stand der Lösung der „Offenen Vermögensfragen“. In: Vermessung Brandenburg. Heft 1/2005, 23 – 39.

Sander, Birgit (1994): Anpassungsprozesse in der ostdeutschen Wohnungswirtschaft: Analyse und Bewertung. Kieler Diskussionsbeiträge 224/225. Kiel: Institut für Weltwirtschaft (IfW).